すのこベッドは通気性が良いので、湿気やカビに強くなっています。

ベッド文化は欧米諸国から入ってきましたが、すのこベッドは日本人が日本の気候に合わせて作ったものです。

そのため高温多湿でも快適に睡眠をとる事が出来ますが、購入前にしっかりとメリット・デメリットを確認しておきましょう。

すのこベッドとは

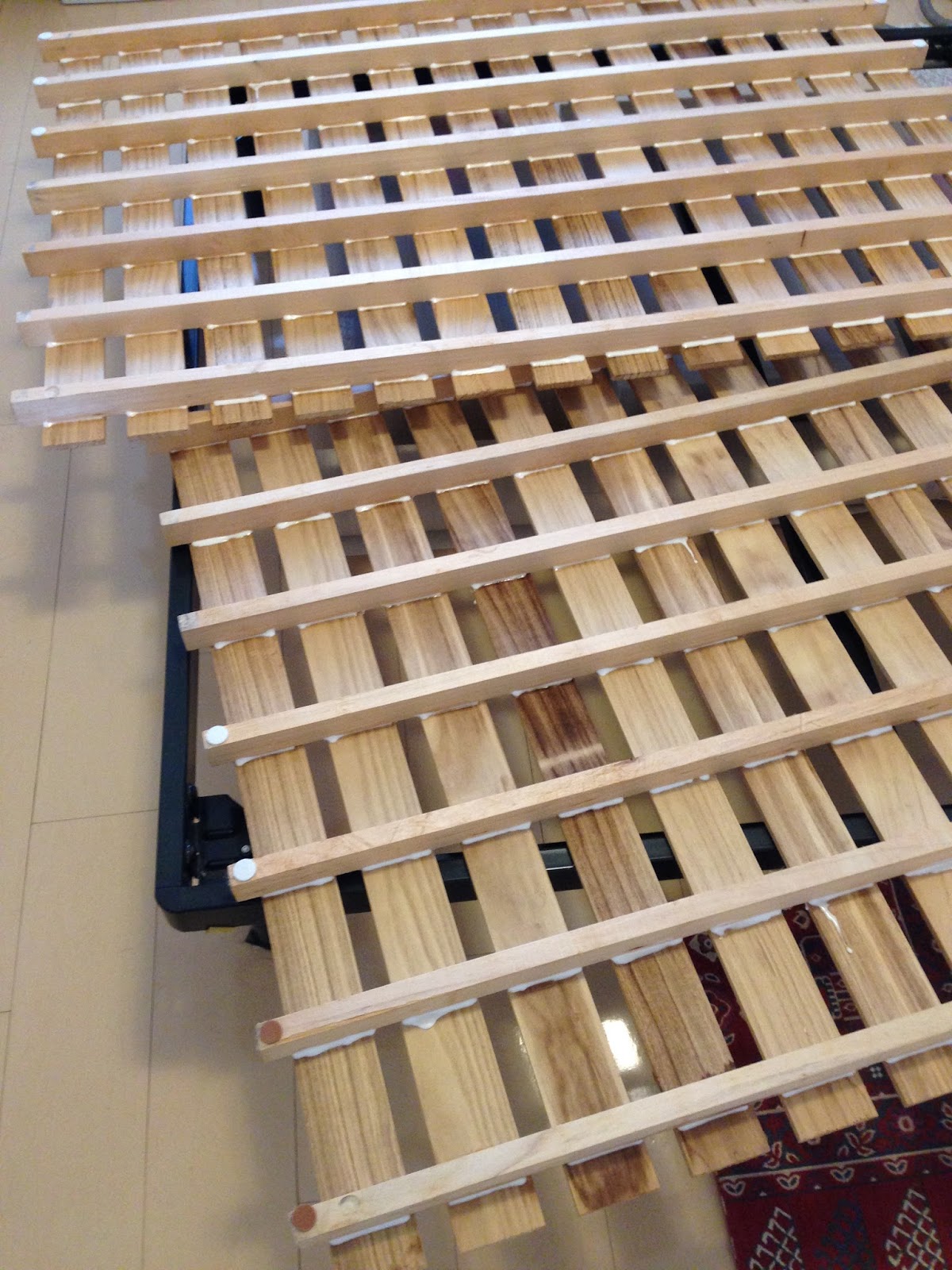

「すのこ」とは、太い角材に薄い木の板を直角に打ち付けたもので、ホームセンターなどでも購入する事が出来ます。

主にお風呂場で滑り止めとして使ったり、押し入れに収納する布団のカビ防止として活用されています。

そしてすのこベッドとは、床板を「すのこ」にして意図的に板と板の間に隙間を作ってあるベッドの事を言います。

欧米諸国は比較的乾燥しているため、床板に隙間がない「張り板」でも大丈夫ですが、日本は四方八方を海に囲まれています。

そのため湿度が高く、張り板のベッドでは床板とマットレスの間に湿気が溜まり、カビが生える要因になります。

そこで開発されたのがすのこベッドで、元々は寝心地を良くする「ウッドスプリング」を手本にしたと言われています。

床板をすのこにする事で、マットレスの下からも空気が入り込み湿度を下げる働きがあります。

すのこベッドのメリット

すのこベッドは通常のベッドと比べると、

- 通気性が良い

- カビに強い

- 快適な寝心地

- リラックス効果がある

- ほぼ全てのベッドの種類にある

- 布団が使えるすのこベッドもある

と言ったメリットがあります。

1.通気性が良い

すのこベッドの床板には隙間があるので、下から新鮮な空気を取り込む事が出来ます。

風通しが良くなるので、上手に利用すると年中快適な睡眠環境を整える事が出来ます。

2.カビに強い

湿気が籠るとカビが発生しやすくなります。

カビは湿度が65%以上になると爆発的に繁殖して、喘息などのアレルギー症状を引き起こします。

しかし床板をすのこ仕様にする事で、湿気が籠りにくくなりカビの繁殖を抑える事が出来ます。

3.快適な寝心地

日本の夏はジメジメとしていて、寝苦しい夜が続きます。

人は寝ている間にコップ一杯分の汗をかくと言われていますが、梅雨から台風の季節まではシーツやマットレスなどの寝具が汗を吸収しきれずに、体にまとわりつくので睡眠の質が大きく低下してしまいます。

すのこベッドは風の通りが良いので、寝汗をかいてもすぐに蒸発してサラサラとした快適な寝心地を得る事が出来ます。

4.リラックス・防虫効果がある

すのこベッドには「桐」「ひのき」「杉」と言った、日本を代表する木材を使用しているものも数多くあります。

桐は世界的に見ても2番目に軽い木材で、防虫効果に優れています。

ひのきや杉に含まれる香り成分は、リラックス効果や防ダニ効果があります。

すのこベッドの素材にこだわる事で、衛生的でリラックスした睡眠環境を整える事が出来ます。

5.ほぼ全てのベッドの種類にある

床板がすのこになっていれば全て「すのこベッド」と呼びます。

そのため、フロアベッドやローベッド、収納ベッド、脚付きマットレスなどあらゆる種類のベッドが取り揃えられています。

そのためベッドを選ぶ時には「すのこベッド」から検索するよりも、フロアベッドや収納ベッド、畳ベッドと言った種類から絞り込むのがおすすめです。

6.布団が使えるすのこベッドもある

ベッドは基本的にマットレスを使用するように出来ていますが、すのこベッドの中には布団が使えるタイプもあります。

スプリングマットレスは通気性が良く耐圧分散性に優れていますが、敷布団は通気性が悪いので、寝ている間にかいた汗が溜まりカビが繁殖する事があります。

また耐圧分散も出来ないので、一か所に荷重が加わると床板にひび割れを起こす事もあります。

すのこベッドにする事で通気性を改善して、敷布団でもカビを生えにくくする事が出来ます。

更に床板の強度を増してあるすのこベッドであれば、加重が一か所に集中しても床板の破損がないので布団でも問題なく寝る事が出来ます。

すのこベッドのデメリット

このようにすのこベッドにはたくさんの魅力が詰まっていますが、デメリットとしては、

- きしみ音がしやすい

- 冬は寒い

- フロアベッドや収納ベッドは通気性が・・・

- 布団で寝ると体が痛い

と言った事があるので、ご説明いたします。

1.きしみ音がしやすい

すのこベッドは板と板の間に隙間があるので、商品によってはギシギシときしみ音がする事があります。

寝返りをするたびにきしみ音が聞こえると、それだけで睡眠の質が低下してしまいますよね?

きしみ音がしにくいすのこベッド

きしみ音がしないベッドと言うのは存在しませんが、音がしにくいすのこベッドとしては、

- 耐荷重が高い

- きしみ音防止パッドが付いている

の2つがあります。

耐荷重の目安は体重の1.5倍と言われていますが、中には耐荷重500㎏や600㎏と言った頑丈なすのこベッドもあります。

また、強度はそれ程なくてもすのこの裏側に「きしみ音防止パッド」が付いているベッドもあります。

こう言ったすのこベッドであれば、きしみ音を気にせず熟睡する事が出来ますよ。

2.冬は寒い

夏は空気が通る事で涼しく快適な寝心地のすのこベッドですが、冬になるとすのこの隙間から風が入るので寒く感じる事があります。

特に女性は冷え性の方が多いので、冬場にすのこベッドを使う時には防寒対策は必須と言えます。

アルミシートで保温

そう言った場合には、マットレスや敷布団の下にアルミシートを敷くのがおすすめです。

アルミは空気を通さないですし、輻射熱が働くので体温を逃がさず保温効果が高くなっています。

但し冬が終わったらアルミシートは取り除いておかないと、今度は蒸し暑くなるので注意してください。

3.フロアベッドや収納ベッドは通気性が・・・

「すのこベッドならどれも通気性が良い」と思いがちですが、実際はベッドの種類によって大きく異なります。

特に通気性があまり良くないものとして、

- フロアベッド

- 収納ベッド

の2つがあります。

フロアベッドは床と床板の隙間が狭く、フレームで囲まれているので空気があまり入り込んできません。

また引き出し式ベッドや跳ね上げ式ベッド、チェストベッドと言った収納ベッドは、ベッド下に収納スペースがあるので空気の流れが悪くなっています。

除湿シートを使う

そのため風通しの悪い北向きの間取りや、24時間換気が付いていないマンションでは、除湿シートを併用するのがおすすめです。

シリカゲルやベルオアシスと言った乾燥材が含まれているので、寝汗などの余分な湿気を吸い取ってカビの繁殖を抑えてくれます。

4.布団で寝ると体が痛い

布団が使えるすのこベッドの場合、湿気や加重の問題はクリアしていますが、寝心地には注意が必要です。

と言うのも、ベッドの床板は畳と違いクッション性が良くありません。

そのため畳に布団を敷くイメージを持って、すのこベッドを購入すると寝起きに背中や腰が痛くなる事があります。

若い方は関節が柔らかいのでそれ程気にならないと思いますが、年配や腰痛持ちの方は気を付けてください。

すのこベッドもカビが生える!

「すのこベッドにしたからカビが生えない」と言うわけではありません。

日頃のメンテナンスや掃除を怠ると、知らない間にマットレスの裏側に黒い斑点が出来る事もあります。

そうならないためには、

- 換気をして新鮮な空気を取り込む

- マットレスを立てかける

- 除湿シートを使う

- 布団乾燥機で乾かす

と言ったカビ対策を行いましょう。

1.換気をして新鮮な空気を取り込む

カビはジメジメした環境を好みます。

特に空気が入れ替わっていない環境ではすぐに繁殖するので、朝起きたら10分程度で良いので部屋の換気を行いましょう。

寒い冬場に換気をするのは嫌かもしれませんが、窓を10㎝程度2か所開けるだけで十分部屋の空気を入れ替える事が出来ます。

また湿度の高い梅雨時は、エアコンのドライ(除湿)を使うのもおすすめです。

2.マットレスを立てかける

1カ月に1回程度で良いので、マットレスを立てかけるようにしましょう。

こうする事で湿りがちなマットレスの裏側まで、しっかりと乾燥させる事が出来ます。

またマットレスを立てかけるタイミングで、前後・上下をひっくり返す「ローテーション」を行うとマットレスのへたりが少なくなります。

3.除湿シートを使う

マンションの間取りによっては、すのこベッドを使っても湿気対策が十分でない場合があります。

そんな時には、乾燥材が入っている除湿シートをマットレスの下に敷くようにしましょう。

除湿シートはマットレスの上でも効果はあるのですが、寝心地が悪くなるので湿気が溜まりやすい下に敷くのがおすすめです。

4.布団乾燥機で乾かす

湿気がちな寝具を使っていると肌触りも悪く、寝心地も不快になります。

そんな時には布団乾燥機で、マットレスや布団、枕を丸ごと乾燥させるようにしましょう。

20~30分程度で寝具の中まで乾燥する事が出来るので、カビ対策には最適です。

またカビと共に寝具の大敵となる「ダニ」は、50度の高温では20分で、60度なら一瞬で死滅させる事が出来ます。

カビもダニも喘息などのアレルギー症状を引き起こしますが、定期的に布団乾燥機を使えばアレルギー対策にもなりますよ。

まとめ

すのこベッドは床板に隙間があるので通気性が良く、カビが生えにくいメリットがあります。

特に「ひのき」や「杉」のすのこベッドは、リラックス効果や抗菌作用があるのでおすすめです。

但しきしみ音がデメリットになるケースがあるので、耐荷重が高いものや「きしみ音防止パッド」が付いているすのこベッドを選ぶようにしましょう。